Красота человека в искусстве XVIII века

Кузнецова И.А.

Переступая порог XVIII века, мы словно сталкиваемся с какой-то новой породой людей – так различны они своим внешним обликом, манерой, поведением от образов, запечатленных художниками предыдущего столетия.

В искусстве XVII века преобладают яркие, могучие индивидуальности – будь то сам художник или созданные им творения, сохранившие героическое звучание образов Возрождения. Подобно персонажам Шекспира, люди, которых мы видим на полотнах Рембрандта, Рубенса и Пуссена, поражают своей внутренней духовной силой, своей кипучей активностью, своей способностью к страстному переживанию. Все это исчезает в XVIII столетии под нивелирующим воздействием придворно-аристократической культуры.

Если на портрете любой ученый, полководец или священнослужитель выглядит теперь прежде всего галантным кавалером, то вместо мужественных героев мы видим изящные фигуры, напоминающие балетных актеров. Женщина становится в эту эпоху как бы средоточием всей светской жизни; она царит при дворе, в театре, в салонах, занимается политикой и наукой, является законодательницей в области вкуса и тонких манер. Не случайно поэтому именно женский образ определяет все искусство XVIII века. Этот образ по выраженному в нем типу красоты чрезвычайно далек от царственно величавых женщин Возрождения и от ярких пышнотелых героинь Рубенса, не говоря уже о классическом античном идеале. Правильные черты лица абсолютно не в моде, так же как важная и торжественная осанка. Женщина XVIII века – это хрупкое, грациозное и подвижное создание с пикантным, всегда улыбающимся личиком, живыми глазами и кокетливыми жестами. Будь это Венера за туалетом, пастушка со своими овечками или портрет светской дамы, – перед нами встает все тот же фривольно-изящный образ: одновременно ребячливый и утонченно-обольстительный, то задумчиво-томный, то игриво-вызывающий.

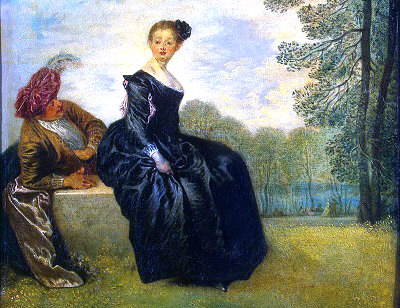

Замечательный французский мастер Ватто первым уловил этот новый идеал эпохи, запечатлев его в своих картинах и в бесчисленных рисунках, которые он делал с натуры, чтобы затем перенести в живописные композиции. Как никто до него, Ватто умел схватить подвижную игру физиономии, почти незаметные оттенки чувств, беглый взгляд, скользнувшую и вдруг потухшую улыбку. Мы никогда не увидим в его искусстве ни сильных жестов, ни сильных страстей, у него все – намек, все – обещание, все – игра, порой – грустное воспоминание или мечтательная рассеянность.

Замечательный французский мастер Ватто первым уловил этот новый идеал эпохи, запечатлев его в своих картинах и в бесчисленных рисунках, которые он делал с натуры, чтобы затем перенести в живописные композиции. Как никто до него, Ватто умел схватить подвижную игру физиономии, почти незаметные оттенки чувств, беглый взгляд, скользнувшую и вдруг потухшую улыбку. Мы никогда не увидим в его искусстве ни сильных жестов, ни сильных страстей, у него все – намек, все – обещание, все – игра, порой – грустное воспоминание или мечтательная рассеянность.

Портрет Мари Фель. Морис Кантен де Латур. 1757 г.

Ватто мог часами набрасывать одну и ту же головку в разных поворотах и наклонах, словно пробуя аккорды на скрипке в поисках желанного настроения. Его рисунок – легкий, нервный, подвижный – как нельзя больше соответствовал характеру его образов, так же как и нежный, чрезвычайно изысканный колорит, строящийся на изящных переливах и сочетаниях изысканных полутонов.

Новые черты женской красоты, открытые Ватто, стали характерными для всего искусства XVIII века, хотя никто из последующих мастеров не достигал здесь такой поэтичности и такой психологической тонкости, как замечательный мастер «галантных празднеств».

В очаровательном портрете танцовщицы Барберины итальянской художницы Розальбы Каррьеры перед нами возникает как бы идеал женщины XVIII

века, каким он представлялся в искусстве рококо, со всей его хрупкой прелестью и шаловливой грацией.

Легкий наклон как бы танцующей фигурки, талия в рюмочку, лукавые черные, чуть вкось поставленные глаза, крошечный улыбающийся рот, жемчуг и цветы в изящной прическе, пена кружев и переливы голубого шелка в кокетливом наряде – вот Барберина, знаменитая венецианская балерина, которая пленяла всех своих современников и которую суровый солдафон Фридрих Прусский чуть ли не под угрозой войны против Венецианской республики насильно выписал к себе для украшения берлинской сцены.

Легкий наклон как бы танцующей фигурки, талия в рюмочку, лукавые черные, чуть вкось поставленные глаза, крошечный улыбающийся рот, жемчуг и цветы в изящной прическе, пена кружев и переливы голубого шелка в кокетливом наряде – вот Барберина, знаменитая венецианская балерина, которая пленяла всех своих современников и которую суровый солдафон Фридрих Прусский чуть ли не под угрозой войны против Венецианской республики насильно выписал к себе для украшения берлинской сцены.

Капризница. Фрагмент. Антуан Ватто. 1719 г.

В портрете счастливо соединяются индивидуальная привлекательность модели и характерные черты, присущие общему типу эпохи.

То же можно сказать и про образы знаменитого Франсуа Буше, любимого живописца маркизы Помпадур. Женщина на его картинах превращается в изящную безделушку, нарядную куколку, которую он то одевает в пышные кринолины, оборки и кружева по вычурной моде своего времени, то раздевает.

<…>

Недостаток индивидуальности и жизненной силы часто заставляет воспринимать эти изысканные грациозные фигурки лишь с чисто внешней декоративной стороны.

<…>

Этой утере интереса к человеческой личности, которая становится характерной для многих модных художников XVIII века, представляющих наиболее поверхностную и фривольную сторону уже вырождающегося аристократического искусства, можно противопоставить другие искания, где ясно проступает развитие той самой линии увлеченного анализа человеческих чувств, которая на заре XVIII века была начата в творчестве Ватто.

Этой утере интереса к человеческой личности, которая становится характерной для многих модных художников XVIII века, представляющих наиболее поверхностную и фривольную сторону уже вырождающегося аристократического искусства, можно противопоставить другие искания, где ясно проступает развитие той самой линии увлеченного анализа человеческих чувств, которая на заре XVIII века была начата в творчестве Ватто.

Портрет танцовщицы Барбарины. Розальба Каррьера. 1739 г.

В пастельных портретах Латура, и в особенности в его знаменитых этюдах к ним, мы встречаем то же стремление к выразительности, то же желание передать в игре физиономии живую смену чувств и настроений момента. Что больше всего поражает в его портретах – это их утонченный интеллектуализм. Его модели могут быть красивы и безобразны, мечтательны или циничны, злы или добродушны, но среди них нет ни одного глупого человека. Этот ум, эта живость мысли, эта насмешливая ирония, выражающая внутреннее превосходство, светятся в каждом портрете Латура, выдавая в моделях современников Вольтера и энциклопедистов. Улыбка – это непременная черта всех латуровских портретов, как, впрочем, и всех портретов XVIII века. Она была выражением обязательной светской любезности и в то же время отмечала новый этап в развитии портретного образа – непосредственный и интимный контакт со зрителем. Именно это свойство улыбки особенно чувствуется в портретах Латура, позволяя еще более ощутимо соприкоснуться с внутренним миром его моделей и испытать на себе их тонкое интимное обаяние.

Развитие сентиментализма в конце XVIII века не замедлило сказаться и на эстетических представлениях эпохи. Огромным успехом пользовались образы молоденьких девушек Грёза с их показной наивностью, игрой в сельскую простоту и аффектацией нежных чувств.

На самом деле эти хорошенькие «молочницы» и «деревенские невесты» в их белых чепчиках и небрежно завязанных косынках не так уж далеки от соблазнительных нимф Буше, они лишь участвуют в своего рода кокетливом маскараде, вызванном новой модой.

Гораздо более глубокие и поэтические образы дает в это время английская школа живописи, переживавшая тогда период своего наивысшего расцвета. Работая преимущественно в портрете, английские художники, и прежде всего Гейнсборо, создают богатую галерею характерных и ярких типов, где правдивое отображение модели являлось часто овеянным взволнованным и проникновенным лиризмом.

Гораздо более глубокие и поэтические образы дает в это время английская школа живописи, переживавшая тогда период своего наивысшего расцвета. Работая преимущественно в портрете, английские художники, и прежде всего Гейнсборо, создают богатую галерею характерных и ярких типов, где правдивое отображение модели являлось часто овеянным взволнованным и проникновенным лиризмом.

Портрет мадам де Помпадур. Франсуа Буше. 1759 г.

Именно здесь кроется отличие Гейнсборо от большинства других мастеров XVIII века, не только бездумных парадных портретистов, но даже и от таких художников, как Латур с его умным, но холодным анализом. У Гейнсборо одухотворённость изображенных лиц всегда как бы согрета его собственным ответным чувством, и это-то придает такую своеобразную пленительность его моделям и особое обаяние всему его искусству.

То утонченно-женственное начало, которое, по-разному преломляясь, окрашивало все искусство XVIII века, находит начиная со второй половины столетия могучее противодействие, связанное с новыми поисками героического и значительного.

То утонченно-женственное начало, которое, по-разному преломляясь, окрашивало все искусство XVIII века, находит начиная со второй половины столетия могучее противодействие, связанное с новыми поисками героического и значительного.

Молочница. Жан-Батист Грёз. Конец 1760-х гг.

Недовольство существующим общественным порядком, объединение всех прогрессивных сил против изжившего себя старого режима, страстная жажда активных действий и готовность к решительной борьбе нашли глубокий отклик в творчестве наиболее выдающихся мастеров, и прежде всего во Франции, накапливающей силы для великих революционных битв 1789–1793 годов.

Изысканному, декоративному, но зачастую поверхностному современному искусству они противопоставляют свои искания сильных и значительных по содержанию образов, воплощающих новый этический и эстетический идеал. Под влиянием распространившихся просветительских идей в искусство проникает стремление к большой теме, к идейности, монументальности, созданию обобщенного образа большого звучания. Одним из гениальнейших памятников мирового искусства, где особенно сильно выразились эти новые устремления, явился памятник Петру I французского скульптора Фальконе, воздвигнутый в Петербурге в 1765–1782 годах.

Этот памятник задумывается Фальконе не как традиционный образ прославленного монарха, а как образ гения и созидателя, преобразователя своей страны, которую он, преодолевая все препятствия, выводит на новый и славный путь. Скульптор сознательно отбрасывает все пышные атрибуты и сложные аллегории, обычно украшающие подобные монументы, стремясь к предельной выразительности самой фигуры. Сохраняя определенные конкретно-индивидуальные черты своего героя, он в то же время трактует весь образ в обобщенно-символическом плане, наполняя его необычайно богатым содержанием.

Этот памятник задумывается Фальконе не как традиционный образ прославленного монарха, а как образ гения и созидателя, преобразователя своей страны, которую он, преодолевая все препятствия, выводит на новый и славный путь. Скульптор сознательно отбрасывает все пышные атрибуты и сложные аллегории, обычно украшающие подобные монументы, стремясь к предельной выразительности самой фигуры. Сохраняя определенные конкретно-индивидуальные черты своего героя, он в то же время трактует весь образ в обобщенно-символическом плане, наполняя его необычайно богатым содержанием.

Портрет герцогини де Бофор. Т. Гейнсборо. 1770-е гг.

Впечатление неукротимой энергии, сметающей все преграды, достигаемое стремительным движением коня и всадника, сочетается с чувством торжественного сознания своей силы. Чрезвычайно красноречив властный жест вытянутой руки, одновременно покровительственный и повелевающий. Прекрасно мужественное открытое лицо, выражающее гордое бесстрашие

и ясность духа.

Представляя образ Петра как бы носителем разумно преобразующей и дерзновенной силы человечества, Фальконе воплотил в нем свой идеал народного героя, открывающего дорогу в то светлое будущее, к которому устремлялись думы и надежды лучших людей его поколения.

Представляя образ Петра как бы носителем разумно преобразующей и дерзновенной силы человечества, Фальконе воплотил в нем свой идеал народного героя, открывающего дорогу в то светлое будущее, к которому устремлялись думы и надежды лучших людей его поколения.

В этой высокой этической и общественной содержательности прекрасного образа уже явно выразились идеи классицизма,

ставшего к концу XVIII века ведущим художественным течением во всей Европе.

Клятва горациев. Жак Луи Давид. Фрагмент. 1785 г.

Вдохновляясь высокими примерами античности, классицизм противопоставил фривольности и блеску искусства рококо новый

идеал красоты – одновременно простой и возвышенный, соответствующий представлениям о том светлом и разумном обществе,

рождение которого предрекали просветители. Только самые благородные чувства и героические поступки должны были служить темой

художнику, и только совершенные по красоте человеческие образы должны были воплощать эти темы в искусстве.

Стремление придать им наиболее универсальный общечеловеческий характер заставило художников отбросить все индивидуальные черты как несущественные и принять как единую норму и образец ту красоту, которая была достигнута в памятниках классического искусства.

«Благородная простота» и «спокойное величие», которыми Винкельман и Гёте восхищались в созданиях античных мастеров, легли в основу новой эстетики, где чистота форм и линейная строгость рисунка одержали верх над барочной динамикой и чувственной прелестью колорита. Древние скульпторы становятся учителями живописцев, создания которых часто напоминают ожившие статуи, и лишь одно только изображение человеческой фигуры занимает внимание художников.

Приближение французской революции придало особую силу этой романтической мечте о возрождении античного идеала свободной и прекрасной человеческой личности. Но чем больше разгоралась предреволюционная борьба, чем больше обострялись социальные конфликты, тем ярче выявлялось то внутреннее противоречие, которое таилось в этом прекрасном идеале для современности.

Бурные события эпохи, накаленность политических страстей не имели ничего общего с тем «спокойным величием», которого искали художники, и больше всего это сказывается в творчестве самого выдающегося из французских мастеров – Жака Луи Давида, основоположника революционного классицизма. Его знаменитая картина «Клятва Горациев», прославляющая подвиг древних римских героев, в действительности апеллировала к современникам художника, призывая их на борьбу, и вся та античная красота, к которой стремился Давид, оказалась пронизанной совсем не античной страстью и экспрессией. В мужественной красоте трех воинов с их атлетическими телами и строгими профилями камей нет и следа невозмутимого спокойствия Дорифора.

Бурные события эпохи, накаленность политических страстей не имели ничего общего с тем «спокойным величием», которого искали художники, и больше всего это сказывается в творчестве самого выдающегося из французских мастеров – Жака Луи Давида, основоположника революционного классицизма. Его знаменитая картина «Клятва Горациев», прославляющая подвиг древних римских героев, в действительности апеллировала к современникам художника, призывая их на борьбу, и вся та античная красота, к которой стремился Давид, оказалась пронизанной совсем не античной страстью и экспрессией. В мужественной красоте трех воинов с их атлетическими телами и строгими профилями камей нет и следа невозмутимого спокойствия Дорифора.

Этьен Фальконе. Петр I. 1768-1770 гг.

Стремительной энергией и драматизмом дышит вся эта монолитная группа, как бы одним броском рванувшаяся вперед. Триады повторенный жест взметнувшихся рук обретает тем самым особую силу и выразительность, которые еще более подчеркиваются мягкой пассивностью женских фигур. Эти резкие акценты, эта игра на контрастах, эта предельная напряженность выражения – все говорит о бурном дыхании эпохи, вливая новую жизнь в пластические формы классического искусства.

В своих замечательных портретах, где непосредственная целостность восприятия органически сливалась с присущим ему чувством классической формы, Давид, сам того не подозревая, больше приближался к духу подлинной античности, чем в своей исторической живописи, полной самых противоречивых тенденций. Таков его известный портрет г-жи Рекамье, где тонкая античная стилизация так грациозно и естественно сплетается с характеристикой красивой модели, а непринужденность позы – с изысканной продуманностью всей композиции. В этом портрете, полном гармонической ясности, суровый гений Давида неожиданно обращается к нам своей лирической стороной, говоря о широком диапазоне творческих возможностей мастера и его стиля.

Кузнецова И.А. Красота человека в искусстве. М.: Искусство, 1969. С. 28-33.